李时珍对雷公墨研究开发的杰出贡献

何贤伟

我国古代研究雷公墨,取得了开创性辉煌成就并一直处于引领世界潮流的地位。在唐代,涌现了初唐首开研究雷公墨先河的杰出药物学家陈藏器(约687—757年),盛唐命名“雷墨”的李肇、命名“雷公墨”的房千里,以及晚唐综合研究雷公墨的刘恂等,一时间群星灿烂,经典成就涌现高潮迭起。经宋代李昉、钱易、沈括等先贤,以及宋明时期道教经典与信徒的承传播扬,在明代诞生了独树一帜、成就斐然的雷公墨研究杰出的人物——李时珍(1518—1593年)。可以说,在我国古代研究雷公墨的历史长河中,唐代与明代取得的成果特别突出,形成了显著的双峰效应。

(1955年8月中国发行古代科学家系列邮票之四 李时珍 )

明代伟大药物学家李时珍一生致力于药物、医学研究,救死扶伤、功勋卓著,美名远扬。李时珍在全面梳理先贤研究雷公墨成果的基础上,承前启后,将雷公墨研究推向新的高峰。其主要成果,集中体现于1578年完成的举世闻名、百科全书式的190万字巨著《本草纲目》之中,图文结合、多层次、系统性记载论述,兼有药物学、矿物学、天文学、史料学等研究成就,被达尔文称赞为中国药物学的百科全书。同时,《本草纲目》也是研究雷公墨的百科全书,取得了历史性丰硕的创新成果。

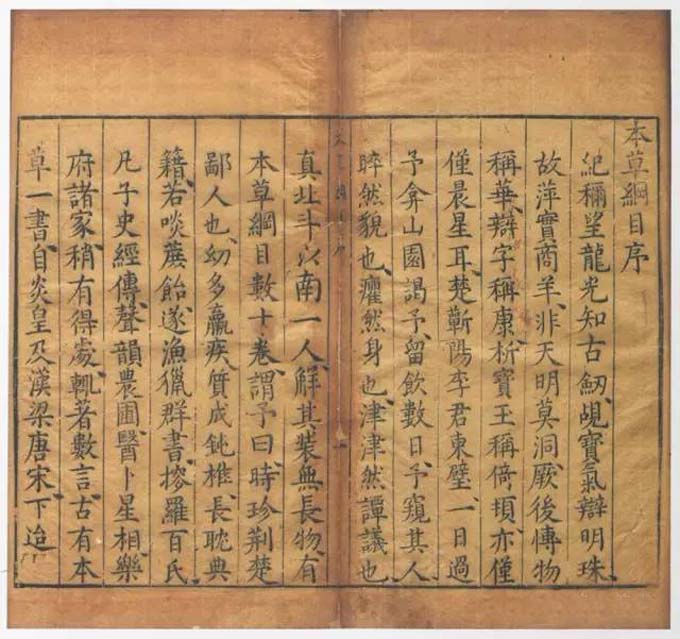

(明代文学家王世贞1590年为金陵版本草纲目所作序言复印件)

一、系统梳理历代先贤对雷公墨研究的优秀成果

李时珍将历代研究雷公墨成果,如初唐研究雷公墨鼻祖陈藏器,后来者李肇、刘恂等著作,北宋科学家沈括的独到研究见解,以及明初的道教经典《道法会元》“雷书”(即“天篆雷书”)的宗教观点,兼收并蓄,荟萃于《本草纲目》一书,几乎将所有明代之前的开创性研究成果均囊括其中,形成洋洋大观之势,实属历史上第一人,为后人研究传播雷公墨文化提供了坚实基础。同时,实现挖潜与创新、研究与应用相结合,承传与发扬光大并重,相当难得。对从陈藏器739年成书的《本草拾遗》算起,至1590年《本草纲目》金陵版刊行,850多年的历史长河中的雷公墨史料搜集整理,完全依靠人力手工等传统方法实施,其艰辛及困难程度,完全是今天使用电脑等现代化工具的人难以想象的。

在《本草纲目》第一卷序例上中已将房千里的《南方异物志》列入440家“引据古今经史百家书目”之中,但未能将房千里创造“雷公墨”命名的《投荒杂录》一书收录。可能当时《投荒杂录》已佚散,仅有其中描述雷公墨等精彩部分内容被宋代《太平广记》等典籍收录而保存传世。然而,遗憾的是,因《本草纲目》的名气及流传影响很大,世人很容易在其中看到刘恂有关描述“雷公墨”一词的记载,竟然让一般人误认为“雷公墨”为刘恂所创,而遗忘了真正拥有“雷公墨”著作权的名家房千里。

二、广泛研究挖掘雷公墨的药用价值

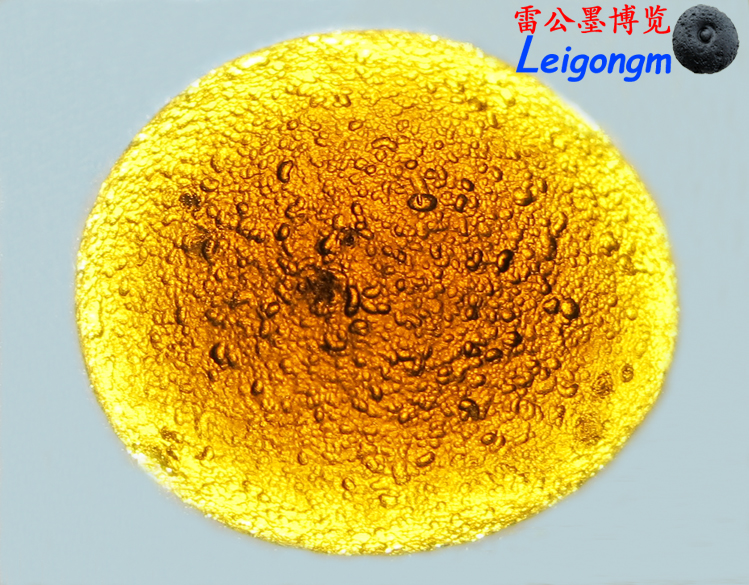

《本草纲目》巨著图文并茂,在金石部石类附图卷、第三卷百病主治药上、第四卷百病主治药下、第十卷石部等卷中,以一图、二药、四方,多条目、全方位、系统性论述雷公墨。首先是附图,在“霹雳石”名下,以钻、斧、楔、砧、丸、墨等6小图,分别描述针状棒状、刀状斧状、楔子状、圆饼状椭饼状、珠状球状、墨块状雷公墨的外观形态特征,以图的方式记载雷公墨,是中国古代的唯一大家。

第二是药方,全书中记载雷公墨共有四个药方,其中在第三卷百病主治药中有一个、第四卷百病主治药中有三个。第一药方,将“霹雳砧”列为主治“惊悸”(有火,有痰,兼虚)的药物之一:金石霹雳砧,治大惊失心恍忽,安神定志。第二药方,将“霹雳砧”与琥珀、方解石等矿物并列为主治“蛊毒”药物;第三药方,以“雷墨,并主惊痫,风痰热痰”,列为主治“惊痫”药物之一;第四药方,将“雷墨……贴脐炙之”列为主治“小儿惊痫” 药物之一。

第三是药物,在第十卷石部四中,接连列出霹雳砧、雷墨二个条目,对先贤记载同是主产于雷州半岛等地,以李时珍独创的“霹雳砧”、以及李肇命名的“雷墨”等通称的雷公墨,分别引用陈藏器、沈括、道教,以及李肇、刘恂等大家作品,综合论述唐代、宋代、明初等先贤对雷公墨的研究成果。李时珍在前人成果基础上,分别提出“刮末服,主瘵疾,杀劳虫,下蛊毒,止泄泻。置箱间,不生蛀虫。诸雷物佩之,安神定志,治惊邪之疾小儿惊痫邪魅诸病,以桃符汤磨服即安” 等见解,尝试以服用、佩带、藏放等方式使用雷公墨,以期达到安神、定志、镇惊、辟邪、消魇、除痨、袪痰、止泻、杀毒、驱虫等医疗药用目的。

霹雳、雷、雷公等字眼,其含义几乎是一致的,即是同义词,前者较为书面语化,后二者较为通俗及口语化。因雷鸣闪电及往往同时伴随的暴雨,威力四射、威风凌凌、威严无比,极具震撼力、震慑力、杀伤力,同时也可能为人类生活及农耕带来所必需的水源,久而久之,在各地特别是南方地区,历史上形成了敬畏雷公、神化霹雳,甚至崇拜雷神的心理现象、文化形式,将推测为从天而降的雷公墨、霹雳石等,合理地想象成内涵无穷能量,并推定为具有强大的镇惊、辟邪、杀毒、除害等功能、药用价值的重要药物资源,加以普遍的利用。

三、提出系列新命名及深入玉石学研究

雷公墨的命名,历经陈藏器称之为霹雳针、霹雳屑,李肇称之为雷墨,房千里称之为雷公墨,刘恂称之为霹雳楔,以及沈括称之为雷斧、雷楔。几经长期演变之后,雷公墨在唐宋时期已有7个具体名称;明初道教符箓派经典《道法会元》“天篆雷书”篇中纪录了历史已有的雷墨、雷斧2个名称之外,创造了雷鼓、雷珠、雷锤、雷钻、雷环共5个新名,至此历史上共有12个名称。李时珍经整理挖掘古籍及创新,在《本草纲目》中又新增了霹雳石、霹雳砧、霹雳斧3个名称,因而累创雷公墨名称达15个。仅除“雷鼓”一词之外,其余14个名称均集中于《本草纲目》之中,宏观博大,形象生动真实反映了在强烈的空气动力作用下,从高温熔融状态快速冷凝塑性变形而成的雷公墨,具有其他石种都无法可比的形状多变、千姿百态、造型奇特、耐人玩赏等产出形态特征。其中,霹雳砧—大圆饼或椭饼形雷公墨,霹雳斧—楔形雷公墨等形状样品,属至今常见的完全熔融液滴状类型。同时,在陈藏器“至硬如玉”等描述基础上,李时珍整理发扬先贤成就,研究将“雷环如玉环,乃雷神所佩遗落者;雷珠乃神龙所含遗下者,夜光满室”,“诸雷物佩之,安神定志,治惊邪之疾”等内容纳入著作,丰富了雷公墨的玉石学特征、起源等认识,特别是充实了雷公墨的装饰佩带保健功能、美学观赏价值研究。

四、深化雷公墨陨石成因研究

我国学者对雷公墨的成因研究,可追溯至初唐时期。陈藏器在《本草拾遗》以“霹雳针”“霹雳屑”命名雷公墨,以及“因雷震后得者”、“或言是人间石造,纳与天曹,不知事实”等描述,首先提出雷公墨成因雷击说的初步假想。沈括也提出了类似雷击说的假想。李时珍则在《本草纲目》第八卷金石部目录中认为“雷震星陨之为石,自无形而成有形也”。在第十卷石部四“霹雳砧”条目中描述“在天成象,在地成形,如星陨为石。则雨金石、雨粟麦、雨毛血及诸异物者,亦在地成形者乎?必太虚中有神物使然也”,描述形象生动,淋漓尽致,进行想像、假设及类比、推理等研究。认为雷公墨如陨星、铁陨石一样,同为太空所坠落的陨石,形成过程中形状变化多端;创造性提出雷公墨的陨石属性、陨石成因假想。此举,实属伟大突破,弥足珍贵!当然,受16世纪科技水平的限制,由于当时太多自然现象缺乏科学理论支持而一时难以明确解释,导致他发出“鬼神之道幽微,诚不可究极”等无尽感叹。面对雷公墨纯属鬼斧神工、天设地造、形态万千的大自然产物,也许李时珍当时已意识到雷公墨成因的深奥难解,后世将为此长期争论不休。至少,他是在对后人加强雷公墨陨石说研究发出了强烈而震撼的呼唤和感召。李时珍雷公墨陨石说的大胆假想,比西方科学家徐士(F.E.Sues)在1900年才提出类似玻璃陨石学说,要早出320多年。其实,雷公墨的陨石成因说,在我国具有相当厚实的民间基础。如目前广东西部、广西南部、海南北部、云南南部等地,广大百姓非常普遍将雷公墨称为星石、星屎,天星石、天星屎,雷公石、雷公屎,星宿石、月亮石等叫法,自古以来以通俗而形象的名称,朴素而坚定地将雷公墨与天外来客——陨石紧密联想在一起。

当然,我们在赞叹及研究、传承先贤的丰功伟绩同时也应看到,因历史上科学技术、生产力水平,以及思想观念等方面的局限,对历史成果梳理归纳的准确性、陨石的分类、雷公墨药物功效的把握等方面,难免存在一些不足,但也恰恰反映了大自然无穷奥妙,以及中医药疗效等探索性强的特性,我们应客观、历史地看待,继续不断深入破解奥秘。

参考文献:

1.唐 陈藏器《本草拾遗》辑释尚志钧辑释 2004年安徽科学技术出版社

2.宋 沈 括《梦溪笔谈》 侯真平校点 2002 岳麓书社

3.明 李时珍《本草纲目》尚志钧等校注 2001年安徽科学技术出版社

(本文属本网站特邀撰稿人首发署名原创作品,整理于2020年1月31日。凡转载及引用,请注明出处及作者)

相关附件

.jpg)

.jpg)