惊蛰时节话雷神

文 赞

惊蛰,我国农历二十四节气的第三个节气,古时候最早叫做“启蛰”,到了汉朝为避讳汉景帝刘启之名而改称。惊蛰节气一般在每年阳历的3月上旬,当太阳达到黄经345度时开始。惊蛰过后,万物复苏,是春暖花开的季节。此时天气逐渐转暖,空气对流日渐加强,有春雷轰隆隆作响、春雨滋润。《月令•七十二候集解》记载“万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊而出走矣。”春雷一响,沉睡在土地里的冬眠虫子都醒了过来,所以这个节气叫做惊蛰。

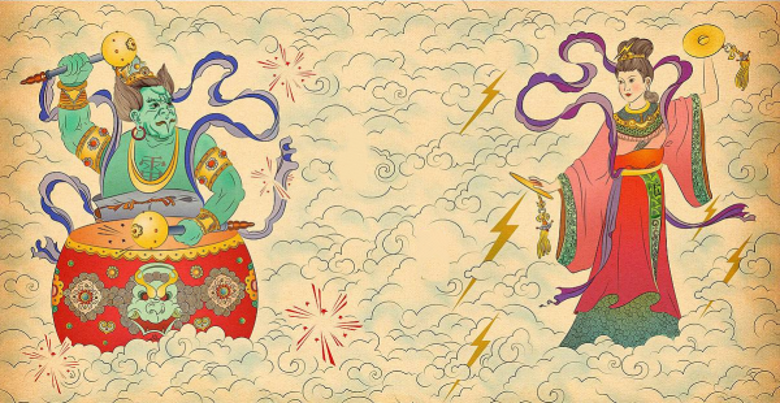

雷神俗称雷公,是古代中国神话中主管打雷的神明。《山海经·海内东经》最早有记载,相传雷神生于古雷泽(在今山东菏泽一带),龙身人头,鼓其腹则雷鸣。在远古时代,因气候变化无常,晴朗的天空会突然乌云密布,雷声隆隆,电光闪闪,大雨淋漓,有时雷电劈毁树木、击丧人畜,缺乏科学知识的人们认为天神雷公威严神圣,掌握生杀大权,可施云播雨,认为如有人做了坏事或违背誓言,就有可能遭五雷轰顶而亡等等,进而对雷公雷神产生崇拜感恐惧感且顶礼膜拜。雷神信仰崇拜是古代农耕社会时,我们的先人对大自然的各种现象充满神秘感和恐惧心理所形成的,它发祥于民间,又经历代道教系统规范,并得到官方认可和提倡。但雷神崇拜能够历久不衰,有其较深层次的原因,很难简单地斥之为盲目崇拜,至少含有敬畏天地、道法自然的成分。

在我国民间普遍流行惊蛰祭雷神习俗。在古代的民间,惊蛰前后有很多祭祀雷神的民俗活动,如普遍贴雷神画像、摆礼品供奉,到雷神庙上香祷告等等。随着人们对自然现象的认知不断科学化,风、云、雷、电等天气现象不再神秘,原本隆重的祭祀或消失或转换,有失传趋势。而至今在南方不少地区对雷神、雷公的崇拜却依然如故。

唐代韦应物《观田家》诗云“微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几日闲,耕种从此起。”对于农耕为主的客家人来说,秉承古制非常重视惊蛰节气,至今依旧流行敬奉雷神,在各种庙观供奉雷神,台湾客家人在惊蛰日祭拜雷神;客家流传雷神雷公的农谚“正月雷鸣二月雪,正月玩过,二月趟过,三月雷公猛雨也要做”,“过了惊蛰节,春耕冇停歇”,认为惊蛰闻雷则年岁丰稔,但若惊蛰不闻雷声,就意味著是年要歉收。惊蛰闻雷即意味著春耕开始繁忙没有停歇。俗谚“天上雷公,地下舅公”,在尊敬舅父突出地位的同时推崇雷公是天庭的重要神祗。

《明史礼志》称“雷声普化天尊者,道家以为总司五雷,又以六月二十四日为天尊现示之日,故岁以是日遣官诣显灵宫致祭”,记载道教信徒每逢农历六月二十四日进庙烧香祈福消灾。在上海、江浙一带,以六月二十四为“雷祖诞辰”,而在江苏苏州城中玄妙观、阎门外四图观均有雷神神像,六月二十四当日前往进香祭拜者络绎不绝,有虔诚祭祀者当日集众请道士诵经,拜表焚疏。

在闽南语系地区流行纪念雷公生日等民俗,闽南农村普遍将六月廿四日奉为“雷公诞”,必须准备丰盛供品,设供桌为雷公祝寿,做“雷公生”。

雷州市供奉雷神的雷祖祠

据清代屈大均《广东新语》记载,在属闽南语系的湛江雷州等地则盛行建筑雷公庙,每年农历二月初惊蛰日举行祭雷神、开春耕,农历六月二十四日集会更换铜鼓、祭拜祈福、以雷公墨供奉雷神等。

产于湛江茂名一带的饼状雷公墨

相关附件