编者按:公元739年,盛唐时期著名医药学家陈藏器著成巨著《本草拾遗》,以霹雳针、霹雳屑命名玻璃陨石雷公墨,记载其药石、宝玉石等特性,正式创立雷公墨文化学说,迄今1285周年。本站特邀站长著文,以四万多年古人类打造雷公墨石器考古成果为切入点,深入挖掘历史文化渊源,弘扬悠久的雷公墨文化,以志纪念。

华南地区石器时代雷公墨开发利用钩沉

何贤伟

不断追索雷公墨开发利用历史渊源,深入探寻雷公墨文明发展演化轨迹,是雷公墨文化研究的重要内容之一,更是其中无穷快乐。根据古人类活动遗址的考古发掘成果,上溯至旧石器时代和新石器时代,我国华南大地的古人类率先使用雷公墨打制精美的石器,用于生产生活实践,起源久远、持续绵长,时间跨度约40000年之久。盛产雷公墨的华南地区,成了旧石器、新石器时代古人类开发利用雷公墨,以雷公墨等材料打制生产工具、生活用具的理想家园,孕育灿烂的雷公墨历史文化摇篮。雷公墨石器的诞生,有力促进了古人类文明长足发展,也使广西隆安娅怀洞遗址、海南昌江钱铁洞遗址、海南三亚落笔洞遗址、海南三亚仙郞洞遗址、广西邕宁顶蛳山遗址、广西崇左冲塘遗址等地成为众多石器遗址中的闪耀明星,为华南石器文化增光添彩。

一、雷公墨石器遗址的基本分布

华南地区是玻璃陨石雷公墨散布的密集区,具备发育雷公墨石器文明的坚实基础条件。据不断地科学考察特别是考古发掘,在我国,迄今已发现的石器时代古人类最早开发利用雷公墨的遗址共有6处,均分布于华南地区,其中海南省3处,广西壮族自治区3处。在南海之滨的海南岛,特别是在三亚、保亭、乐东、昌江等地盛产层状雷公墨,至今在三亚落笔洞附近、昌江钱铁洞外围仍能轻易找到碎片状、块状的层状雷公墨;在珠江上游的八桂大地,尤其在南宁、崇左、百色等地的山坡地头,常见出露指头大小的棒状、饼状等雷公墨,打造雷公墨石器的客观条件优越。

华南地区雷公墨石器遗址分布示意图

在海南,雷公墨石器均出土于石灰岩溶洞洞穴遗址,昌江钱铁洞遗址地处昌化江支流上游,仙郞洞遗址毗邻落笔洞遗址。其中,声名远扬三亚落笔洞遗址位于海南岛南部的三亚市吉阳区荔枝沟落笔峰的南侧,此处为热带海岛的石灰岩孤峰,溶洞等溶蚀地形地貌发育,四周地势平坦,分布有溪流水面,濒临大海,植被茂盛、动物繁多,具有古人类生息繁衍的优越生态环境。也许从华南大陆渡过琼州海峡至已是陆地尽头的天涯海角,落笔洞遗址成了南迁古人类最后的生活乐园或是散发周边地区的中转站。经科学发掘发现,落笔洞是海南有人骨化石、年代较早、出土大量雷公墨石器的新石器时代洞穴遗址,代表了中国南端早期人类活动,以及与雷公墨结缘证据,具有极高的地质地理与生态研究价值,以及重要的历史文化价值和旅游康养潜力。

无独有偶,在广西中南部的南宁市隆安县乔建镇博浪村北侧,蕴藏着同是石灰岩孤峰洞穴的娅怀洞遗址。娅怀洞位于右江中游河谷地带的大苍山北麓半山腰,峭壁洞穴幽深、绿水青山环绕,成为古人类生存的理想环境。同时,同属于珠江水系上游的南宁市邕宁区蒲庙镇新新村九碗坡邕江河畔的顶蛳山遗址、崇左市江州区太平镇冲塘村东北侧的冲塘遗址,均为沿江贝丘遗址,发现出土了上万年至数千年前的雷公墨石器等古人类活动遗存。

位于广西隆安县乔建镇博浪村博浪屯北侧的大苍山.jpg)

娅怀洞遗址远景(网络资料)

二、雷公墨石器遗存的主要年代及发掘保护概况

华南地区雷公墨石器遗址的调查发掘伴随着地质地理考察、文物考古等活动而开展,从上世纪80年代至今,陆续发现发掘了约44000年以来的落笔洞、顶蛳山、冲塘、钱铁洞、仙郞洞、娅怀洞等雷公墨石器遗址。

1980年秋,中科院广州地理研究所专家陈华堂带队深入当时广东省所属的崖县等地开展地理区划调查,在荔枝沟落笔洞内实地调查发现了溶洞堆积型雷公墨石块,次年发表论文记载:“在石灰岩溶洞的堆积层中,也发现有玻璃陨石,如崖县落笔洞低层溶洞。”1983年初夏广东省博物馆组织落笔洞考察发现了动物化石堆积,而正式考古发掘始于海南建省之后,从1992年起先后有中国科学院古脊椎动物和古人类研究所、海南省博物馆、三亚市博物馆等队伍进行考古发掘,发现了约11000年前的“三亚人”智人牙齿、磨制穿孔石器、用火遗迹、雷公墨(当时暂称“黑曜石质”)石器等新石器时代古人类活动遗存。该洞1990年初被三亚市政府公布为市级文物保护单位,1994年11月被海南省政府公布为省级文物保护单位,2001年6月被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。近期,海南省文物考古研究院与北京大学考古文博学院联合建立工作站,计划进行新一轮考古发掘。

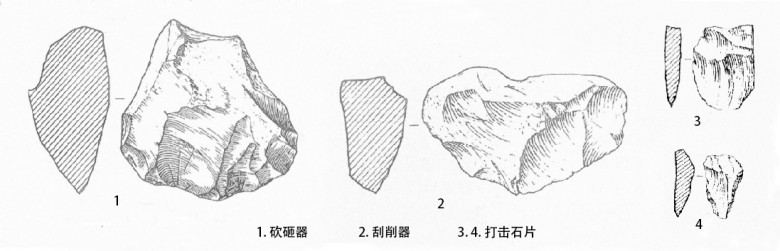

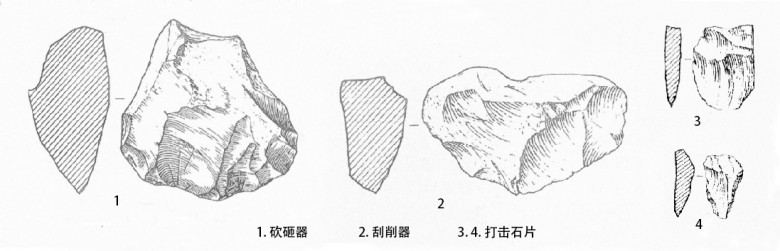

三亚落笔洞遗址部分雷公墨石器素描(据郝思德等《三亚落笔洞遗址》插图整理)

顶蛳山遗址发现于1994年,1997-1999年中国社科院考古研究所、广西文物工作队、邕宁县文物管理所等单位对遗址进行了多次发掘,经专家确认,顶蛳山遗址是一处典型的内河流域淡水性贝丘遗址,拥有四期文化遗存,第一、二期堆积可见雷公墨石器,其中第一期属新石器时代早期遗存,产出大量雷公墨石器,大约距今10000年;第二期属顶蛳山文化早期遗存,可见少量雷公墨石器,距今约8000年。第二、三期堆积内涵丰富、特征突出,被命名为“顶蛳山文化”,成为广西第一个被确认的史前文化,雷公墨石器也成为顶蛳山文化的重要组成部分。该遗址2001年6月被国务院公布为全国第五批重点文物保护单位,2018年12月率先其他雷公墨石器遗址建成开放专题展示新石器时代贝丘文化的顶蛳山遗址博物馆,2022年8月入选第一批广西考古公园名单,成为广大公民旅游休闲、分享熏陶优秀顶蛳山文化的重要基地。

邕宁顶蛳山雷公墨石片(李珍 摄)

2007-2008年间,广西文物考古研究所对冲塘遗址进行考古发掘,发掘发现5层新石器时代文化堆积,出土有大量的螺壳、红烧土等大量史前文化遗物。除最底层堆积外,其余4层均见雷公墨石器,年代距今年5500-4500年左右。

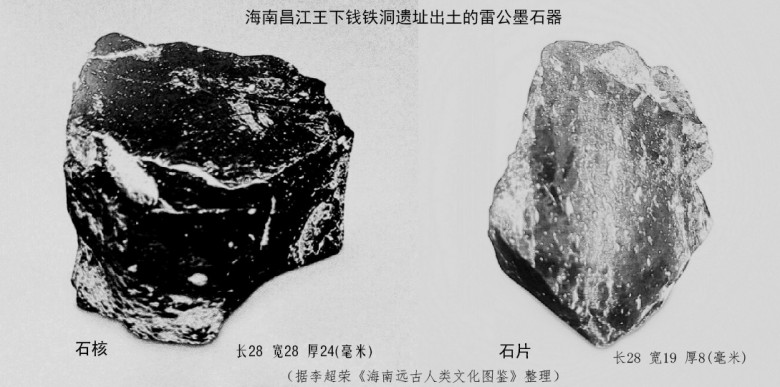

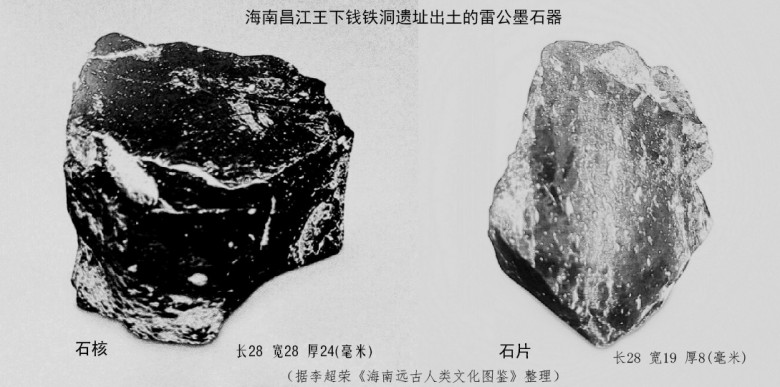

在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、海南省文物考古研究所组成野外考古队努力下,于2009年发现昌江钱铁洞遗址,2012年进行试掘,2019年采集深入研究的样品,发现石核、石片、刮剥器、手斧等石制品160多件,其中雷公墨材质石器2件,年代为2万多年前的旧石器时代产物。2009年5月被海南省政府公布为文物保护单位。

昌江钱铁洞遗址出土的雷公墨石器

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、三亚市博物馆联合考古队于2012年对三亚仙郞洞遗址进行发掘,发现石核、石片、刮剥器、砍砸器等石制品22件,其中雷公墨材质石器1件,年代约为1年前的新石器时代产物。

为配合广西壮族那文化(稻作文化)研究课题,经国家文物局批准,广西文物保护与考古研究所、隆安县文物管理所等单位于2015年5月至2017年9月对娅怀洞遗址进行连续三个年度的考古发掘,出土了古人类完整头骨、稻属植硅体等文化遗物上万件。依据地层的叠压关系、出土遗物的特征以及现有的测年结果,娅怀洞遗址文化遗存大致可以分为四期,第一、二、三期为旧石器时代,第四期为新石器时代。第一期距今44000-30000年,出土了大量打制石器,其中出现珍贵的雷公墨石片,成为迄今发现古人类最早打制利用雷公墨的石器;第二期距今约25000-20000年,出土了打制的穿孔石器、方形器和蚌器,以及大量雷公墨石片等文物,实证距今44000-20000年前的漫长历史时代,华南地区古人类在大量开发利用雷公墨等石器。娅怀洞遗址出土大批珍稀文物引起国内外学术界的极大关注,在完成初步发掘的2017年便入围“2017年中国考古新发现”和“2017年全国考古十大发现”,2018年1月被广西壮族自治区政府公布为第七批自治区文物保护单位,2019年10月被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

玻璃陨石片_conew1.jpg)

娅怀洞遗址第一期石器(其中第6、7颗深黑色标本为雷公墨石片,谢光茂摄)

三、华南地区雷公墨石器的主要特征

石器时代古人类经长期的劳动实践,对石料的力学性质、破碎机制、几何特点都已有充分的经验性了解。易碎的细颗粒火山岩、石英岩、石灰岩、燧石、水晶、雷公墨等都具有各向同性特征,即它们的岩石结构致密细腻对外力作用下的破碎方向几乎没有影响,容易打制琢磨,方便就地取材、因材施力加工成带锋利刃口的各种工具器物。

石器打片示意图(网络资料)

三亚落笔洞遗址经考古发掘,出土了火山岩及石灰岩、燧石、水晶、石英等材质的石器90件,主要为单面打制石器,其中层状雷公墨材质的石器共有39件,占出土石器总量的43.3%。雷公墨石器中,较大器型的砍砸器1件、刮削器4件,个体较小的石核3件、石片31件,具有品种多、数量大、使用比例高等特点。与目前落笔洞遗址周边仍然可见个体较大、数量较多的层状雷公墨资源特征完全吻合,证实一万多年前生活在海南岛最南端的古人类充分发挥勤劳智慧,打造大量的雷公墨石器,成为古人类生产、生活频繁使用的必须品。

隆安娅怀洞出土的文化遗物,石器总数达10000多件,石制品原料以砂岩、石英岩、石英、燧石、雷公墨、水晶等。石器以打制为主,有石锤、砍砸器、刮削器、石核、石片、尖状器、切割器等,磨制极少,有大石铲、石锛、穿孔石器等。出土石器绝大多数属于 10000年之前连绵数万年的旧石器时代产物,总体上属于“石片石器工业系统”,个体比较细小,与其他岭南地区发现的打制石器属于“砾石石器工业系统”形成鲜明对照,在广西史前遗址中非常罕见,属于岭南地区晚期旧石器文化中的新类型,对于研究岭南及东南亚地区更新世晚期人类行为及文化的多样性具有重要意义。

玻璃陨石片_conew1.jpg)

隆安娅怀洞遗址二期堆积层出土的雷公墨石片(谢光茂 摄)

顶蛳山遗址出土石器中,主要为大量的雷公墨细小石器、石核,少量穿孔石器等。细小石器多为采用直接打击法打下的石片,也少见二次加工现象,不见典型细石器中常见的细石叶和细石核。冲塘遗址出土的石器主要为砾石石器、石灰岩石器等,在遗址地泥土中筛出大量雷公墨石器及石片。推测顶蛳山遗址、冲塘遗址古人类使用这些雷公墨打制成锋利的石片当作切削器“玻璃刀”,用于切割动物皮肉等用途。

四、一点启示

总体看,海南新旧石器遗址的保护、开发利用水平滞后,落在广西等地后面。特别是三亚市,其为我国乃至世界的重要滨海城市,是落实建设国际旅游岛、自由贸易港等国家战略的主阵地及重要门户。深入挖掘特色历史文化资源、旅游资源,推动文化事业建设、旅游产业发展任务紧迫。依托三亚美丽风光等优势,借鉴广西南宁顶蛳山遗址等地的建设发展经验,对标国内国际高水平模式,深入研究落笔洞遗址已有文物的历史文化内涵,加快全面发掘查明落笔洞遗址及周边古人类活动遗址、落笔洞文化等资源,科学规划,加强全市乃至全岛文化旅游资源整合,高标准高质量筹备建设落笔洞国家考古遗址公园,提升三亚历史文化新品味,打造三亚旅游景区新标杆,未来可期。

相关附件

位于广西隆安县乔建镇博浪村博浪屯北侧的大苍山.jpg)

玻璃陨石片_conew1.jpg)

玻璃陨石片_conew1.jpg)