元末明初刊行的道教经典《正统道藏·道法会元》第七十三卷 “雷霆神器”中论述:“雷墨,乃万年龙替之鳞,行雨骤疾,飘坠于世。大者数斤,小者如笏如锭,磨之坚黑奇异。” 以独特的宗教语言,论述了神奇的雷墨——雷公墨,以“大者数斤,小者如笏如锭,磨之坚黑奇异”寥寥数语,形象生动、简洁准确地描述了雷公墨的大小、重量、形态、颜色、硬度等特征,传承了盛唐陈藏器“霹雳针”、中唐李肇“雷斧、雷墨”、晚唐房千里“雷公墨”、五代刘恂“霹雳楔”等先贤名著练达传神的文笔遗风。其实,文中真正吸引世人的,是以“万年龙替之鳞,行雨骤疾,飘坠于世”神来之笔,如梦如幻、神话般描绘了雷公墨是万年神龙的鳞甲,飞龙在天突遇骤风疾雨、雷电交加,导致龙鳞破裂脱落,从天而降飘然坠入人间,成为雷墨——雷公墨。

其实,自古以来崇尚自然的中国人,既崇拜神化的龙,也崇拜神化的雷,认为龙是管理风雨的天神,经常将强烈的空气对流所产生的雷击自然现象解释为神龙的鼓动发声,即雷是龙的产物,如是在道教菱中雷墨便成了龙鳞。

回到人世之间,在海南岛大地上的琼北、琼南等地野外,常见大小不等、漆黑发亮、异常坚硬的碎片状雷公墨,它们普遍被认作为从天而降的“龙鳞”。同时,到更神奇的是在海南雷公墨标本上常见鳞片状气印凹坑,斑驳沧桑,密集相接,美轮美奂,犹如道教经典中所称的神龙之鳞——龙鳞纹。

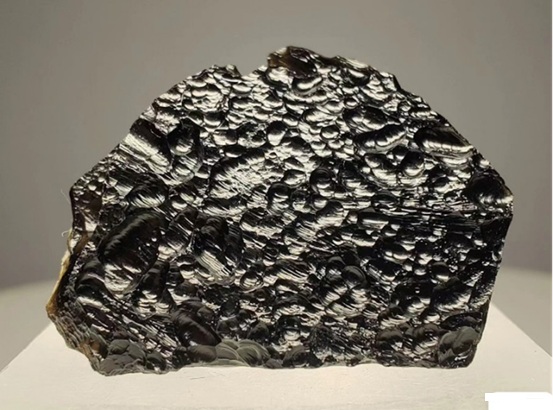

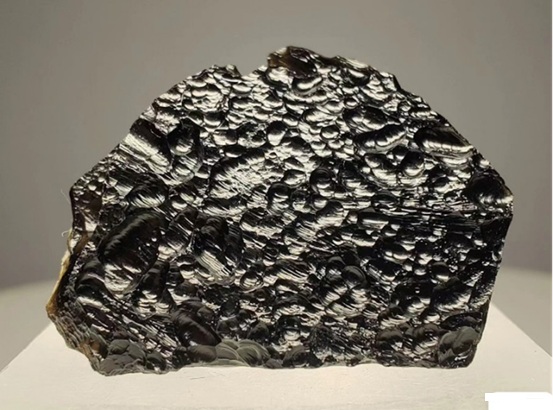

与广东等地的麻点状凹坑气印,云南等地似丝状的铁丝纹气印,越南等地“贵妃墨”圆润细密细浅型气印有所不同,海南此类墨纹粗犷独特,起伏苍劲,密接相连,可称为龙鳞纹。

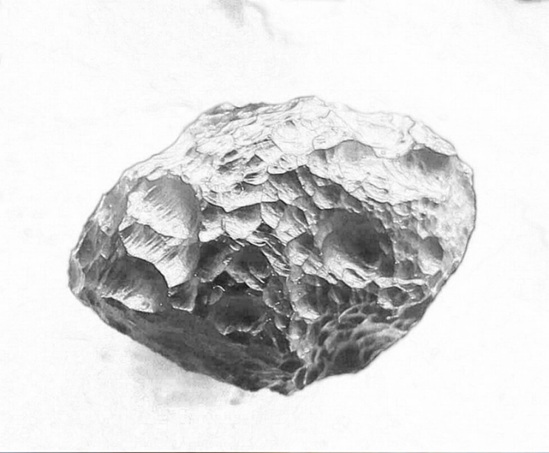

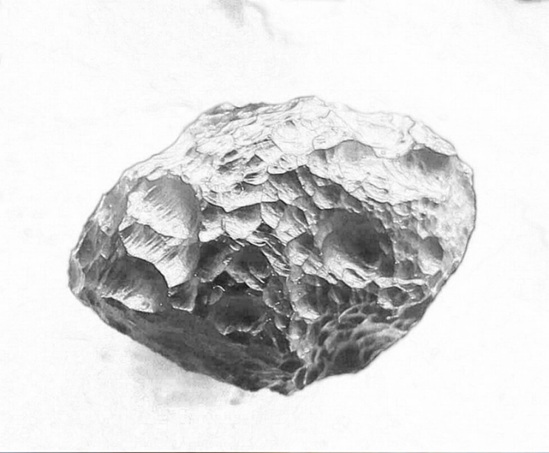

产于海口琼山区云龙镇的珠状龙鳞纹雷公墨

近棱形、不规则状,深刻、密集,形态独特,构成海南特有的龙鳞纹雷公墨独特风味。

在拥有诸多“龙”文化因素的海南,如东方市古称九龙县;海口市有龙华区,有云龙镇、龙桥镇、龙塘镇、龙泉镇、龙歧坡、龙舌坡、龙昆村;还有定安县龙门镇、龙湖镇、龙河镇、龙州村、龙梅村,文昌市龙楼镇,琼海市龙江镇,万宁市龙滚镇;三亚市亚龙湾,琼海市龙湾港、龙寿洋,万宁市龙滚河、龙头河、龙尾河,乐东县龙栖湾、龙腾湾、龙沐湾,等等,数不胜数。身为龙的传人,在二月二龙抬头传统节日里,沐浴着明媚的春光,把玩海南雷公墨、欣赏龙鳞纹,多沾点龙气,深感别有一番风味,饶有意义。

文昌标本

澄迈文儒标本

相关附件